|

Лаптев Дмитрий Яковлевич

(1701–20(31).01.1771)

Военный

моряк, контр-адмирал, участник ВСЭ. Двоюродный брат

Х.П.Лаптева. Военный

моряк, контр-адмирал, участник ВСЭ. Двоюродный брат

Х.П.Лаптева.

Лаптев происходил из старинного дворянского рода, представители которого верой и

правдой служили Отечеству. Одному из предков его была пожалована вотчина близ

Великих Лук. Имения отца Лаптева и его брата Прокофия – отца Х.П. Лаптева

располагались по соседству.

Деревенское детство закалило мальчика и физически, и духовно, что очень

пригодилось ему в профессии моряка и полярного исследователя. Первое обучение

грамоте он, как и все дети мелкопоместных дворян Петровской эпохи, прошел у

священника, а в 1715 году поступил в Морскую академию, в которую по указу Петра

I набирали дворянских недорослей из северных губерний. Это заведение давало

начальное теоретическое морское образование будущим штурманам и строевым

офицерам.

Начал службу на флоте в 1718 году гардемарином. Служба ему давалась лучше, чем

брату. Уже через два года он получил первый офицерский чин мичмана, через пять

лет командовал кораблем в чине унтер-лейтенанта, в 1731 году стал лейтенантом.

Такое быстрое по тем временам продвижение по службе свидетельствовало о его

высоких профессиональных качествах. Служил на кораблях Кронштадтской флотилии,

совершая плавания в немецкие порты Любек, Данциг, в 1730 году на фрегате

«Россия» плавал в Баренцевом море.

Профессиональные и человеческие качества Лаптева сделали его достойным включения

в состав участников Великой Северной Экспедиции, куда отбирали опытных и готовых к суровым испытаниям

моряков. Первоначально предполагалось назначить его в отряд Беринга – Чирикова

или отряд Шпанберга, но когда в 1735 году выяснилось бедственное положение

Восточно-Ленского отряда

П. Ласиниуса, Беринг решил возвратить остатки отряда в Якутск и создать

новый отряд под командованием Д.Я. Лаптева.

Участок побережья, который предстояло описать этому отряду, имел гораздо большую

протяженность, чем участки других отрядов ВСЭ. Он простирался от устья Лены до

Камчатки. Следует отметить, что в то время, несмотря на известные плавания

С.И. Дежнева, по-прежнему не

был снят вопрос о возможном соединении Азии с Америкой. Выяснение этого было

одной из задач Лаптева. Кроме того, он должен был проверить слухи о

существовании к северу от Сибири «земли великой». Всю работу предстояло сделать

за два года. В распоряжении отряда был бот «Иркутск», переданный из отряда

Ласиниуса.

Еще до вскрытия Лены Лаптев послал к зимовке Ласиниуса 14 человек во главе со

штурманом М. Щербининым для

помощи остаткам отряда и подготовки бота «Иркутск». Летом 1736 года отряд на

трех дощаниках с грузом спустился по Лене через Быковскую протоку к морю.

Губа Буор-Хая была

забита льдом, и Лаптев, оставив дощаники с грузом в заливе Неелова, добрался до

зимовки Ласиниуса в устье реки Хараулах, впадающей в губу Буор-Хая, пешком.

Здесь находился «Иркутск». На боте Лаптев вернулся за грузом, но попытка выйти в

море из-за сплошного льда оказалась неудачной. На созванном Лаптевым, согласно

инструкции, консилиуме офицерского состава отряда решили остаться на зимовку,

которая прошла в низовье Лены. Построили пять домиков, благодаря правильно

организованному питанию, в частности использованию отвара из коры и шишек

кедрового стланика, больных цингой было очень мало.

|

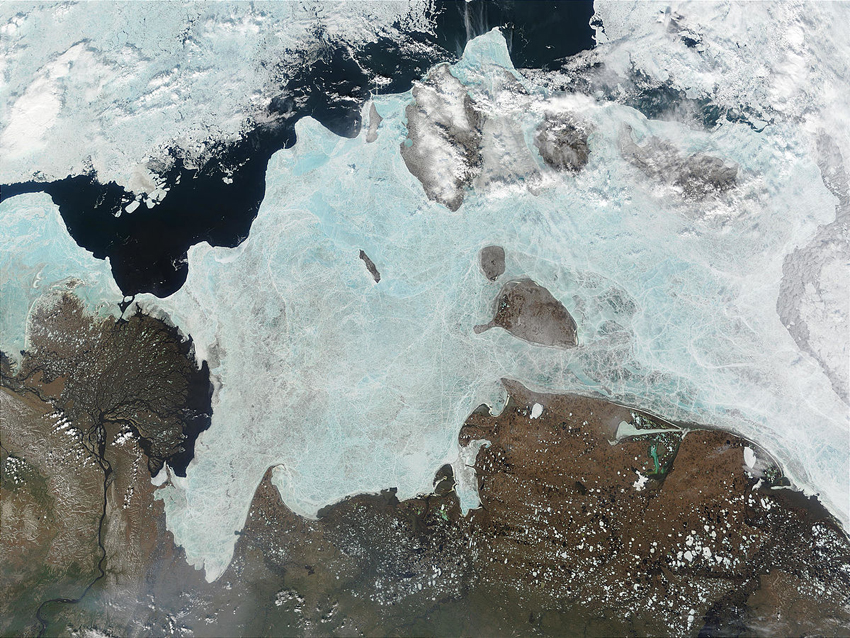

Море

Лаптевых

(космический снимок) |

С зимовки Лаптев послал Берингу в Якутск рапорт и решение консилиума о

невозможности прохода морем из Лены в Колыму, так как по рассказам местных

жителей неподвижный лед, простирающийся до

мыса Св. Нос, не

взламывается десятилетиями. Ориентируясь на имевшиеся тогда карты, Лаптев

ошибочно полагал, что этот мыс простирается далеко на север примерно до 76°

20' N. Перегнав бот в Якутск, Лаптев

отправился в Петербург, где решался вопрос о продолжении работы отрядов. Решено

было работы довести до конца. Было также указано, что от Лены до Камчатки

непреодолимых препятствий нет, так как по историческим сведениям русские суда в

прошлом плавали от Лены до Анадыря. Кроме того, Лаптеву, как и руководителям

других отрядов, предписывалось в случае встречи с непреодолимыми льдами не

возвращаться в исходные точки, а зимовать на месте остановки, проводя опись по

суше. Адмиралтейств-коллегия предписала Сибирской, Якутской и Иркутской

канцеляриям создавать по пути следования отряда склады с провиантом и

необходимым снаряжением.

В течение всего 1739 года посланный Лаптевым еще до возвращения из Петербурга

матрос Алексей Лошкин описал побережье от

устья Яны до Св. Носа

и от

Индигирки до Алазеи. В 1739

году Лаптев на боте «Иркутск» возобновил плавания. Отряд спустился по Лене и

вышел из устья на восток. Судну удалось обогнуть мыс Св. Нос, истинное положение

которого Лаптеву стало известно благодаря наземной съемке Лошкина, и дошло до

устья Индигирки. Вся Индигирка по приказу Лаптева уже была описана геодезистом

Н. Киндяковым, что позволило боту без риска войти в ее устье и встать там на

зимовку. Зимой 1739–1740 гг. описали реку Хрому. Таким образом, к 1740 году была

произведена опись всего юго-восточного побережья моря, впоследствии названного

морем Лаптевых. В Петербург с рапортом в Адмиралтейств-коллегию был послан

Лошкин.

Летом 1740 года Лаптев на боте перешел из

устья Индигирки к устью Колымы,

оттуда к мысу Большой Баранов и, не сумев обогнуть его, зазимовал в

Нижнеколымске. В 1741 году

попытка обогнуть этот мыс также оказалась неудачной, и Лаптев снова возвратился

в Нижнеколымск.

Осенью 1741 года на собаках и оленях через Колымский хребет перебрались на реку

Анадырь, а летом 1742 года на двух больших лодках описали ее до устья.

После окончания описи Анадыри работу отряда можно было считать законченной.

Осенью 1742 года Лаптев со всем отрядом по зимнему пути вернулся в Нижнеколымск

и, оставив там «Иркутск» с командой, в 1743 году вернулся в Якутск, а оттуда по

распоряжению А.И. Чирикова, возглавившего экспедицию после смерти В. Беринга, в

Петербург с донесением в Адмиралтейств-коллегию о выполненной работе. Бот

«Иркутск» был передан местным властям, весь личный состав отряда поступал в

распоряжение Чирикова.

Лаптев не ограничился отчетом о съемке. Он написал докладную записку о состоянии

народностей, живущих на крайнем Северо-Востоке России.

Еще во время экспедиции Лаптев был произведен в капитаны 3 ранга. По возвращении

в Петербург он служил в Адмиралтейств-коллегии, затем командовал кораблями. В

1757 году его произвели в контр-адмиралы и назначили младшим флагманом

Балтийского флота. В 1762 году «за старостию и болезнью» он вышел в отставку в

чине вице-адмирала и жил в небольшом поместье вблизи Великих Лук.

Похоронен на местном кладбище.

Мыс в устье реки Колымы. Назвали

советские полярники.

Мыс в Туматском заливе дельты Лены.

Море. Название предложено

Ю.М. Шокальским и утверждено

в 1913 году ИРГО. Закреплено на советских картах постановлением ЦИК СССР 27 июня

1935 года. Ранее называлось Татарское, Ленское (на картах XVI – XVII вв.),

Сибирское и Ледовитое (XVIII–XIX вв.), а в 1893 году

Ф. Нансен

назвал морем Норденшельда.

Пролив (Дмитрия Лаптева) между материком

и островом Большой Ляховский. Название впервые появилось на геологической карте

Новосибирских островов в 1906 году. Весь тираж карты погиб во время наводнения

1924 года в Ленинграде. |